Tulisan ini adalah bagian dari Tugas Karya Akhir yang ditulis untuk memenuhi syarat kelulusan dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Juli 2019 yang telah saya sunting ulang.

Pandangan ekonomi politik pembangunan arus utama menunjukkan pembangunan yang ada hanya berfokus pada aspek ekonomi semata. Pandangan arus utama tersebut seolah menafikan adanya masalah lain yang terjadi dalam pembangunan. Dua masalah utama yang menjadi perhatian utama ialah problem sosial, seperti kemiskinan dan ketimpangan, dan lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari pembangunan yang terlalu berorientasi pada ekonomi dan politik (Hopwood, Mellor, & O’Brien, 2005). Kritik terhadap persoalan yang ditimbulkan dari pembangunan itu pun bermunculan, mulai dari kalangan yang menganggap bahwa persoalan lingkungan dan sosial merupakan “ongkos” yang harus dibayar untuk dapat mencapai kemajuan, hingga kalangan yang memberikan kritik yang secara filosofis lebih radikal. Konsep pembangunan berkelanjutan kemudian muncul sebagai jalan tengah antara pihak yang bertahan pada status quo dengan yang menginginkan konservasi lingkungan secara mendalam (Pisani, 2006; Giampietro, 1994).

Tulisan ini akan mengulas kedua masalah tersebut sebagai pemicu dan alasan munculnya paradigma pembangunan berkelanjutan.

Latar Belakang

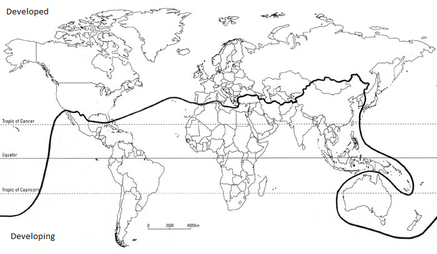

Persoalan pembangunan berkelanjutan telah menjadi perhatian besar dari masyarakat dunia pada akhir-akhir ini. Kerusakan lingkungan maupun ketimpangan sosial akibat proses pembangunan yang tidak berkelanjutan tercipta di berbagai tempat. Di negara maju maupun negara berkembang, pembangunan yang tidak menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan memberikan dampak negatif, yang pada akhirnya tidak menjamin keberlanjutan dari pertumbuhan yang diraih. Untuk itulah, negara-negara di dunia pada abad ke-21 ini mengubah paradigma pembangunan yang berjalan selama ini melalui program Sustainable Development Goals (SDGs) atau yang dialihbahasakan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Konsepsi pembangunan berkelanjutan pada dasarnya bukan sesuatu yang baru lahir begitu saja. Konsep ini telah mengalami proses perdebatan di sepanjang paruh kedua abad ke-20. Perdebatan ini dapat terefleksikan pada praktik pembangunan yang terjadi pasca Perang Dunia II. Dalam laporan World Economic and Social Survey 2017 (UN Economic and Social Affairs, 2018), PBB mencatat setidaknya dunia telah mengalami empat periode praktik dan kebijakan pembangunan. Periode pertama, yang disebut sebagai masa keemasan Kapitalisme, terjadi setelah Perang Dunia II hingga paruh pertama tahun 1970an. Periode ini ditandai dengan meningkatnya kerja sama pembangunan internasional yang tidak pernah terjadi sebelumnya, pembentukan sistem mata uang internasional dengan standar emas, dan pendirian institusi moneter internasional (IMF) dan pembangunan (World Bank).

Periode kedua berjalan pada tahun 1970an hingga 1980an, yang ditandai dengan kejatuhan standar emas dan krisis utang, sehingga dikenal sebagai “Dekade Pembangunan yang Hilang”. Periode ini dimulai ketika terjadi guncangan harga minyak, kemudian terjadi stagflasi di berbagai kekuatan ekonomi dunia, dan krisis utang dari negara-negara Amerika Latin. Reaksi yang muncul ialah skeptisisme atas peran negara terhadap pembangunan, yang kemudian juga melahirkan Konsensus Washington. Meski demikian, di Asia Timur terjadi keajaiban pertumbuhan ekonomi yang tidak pernah terjadi sebelumnya (UN Economic and Social Affairs, 2018).

Periode ketiga berkisar dari tahun 1990an hingga krisis ekonomi 2008. Pada periode ini, berkembang konsensus mengenai pembangunan manusia, yang ditandai dengan konsep pembangunan sebagai kebasan oleh Amasrtya Sen. Pembangunan diarahkan tidak hanya meningkatkan kapasitas ekonomi semata, tetapi juga kualitas manusia, sehingga diluncurkan indikator pembangunan baru berupa Human Development Index (HDI) oleh PBB pada tahun 1990. Titik penting berikutnya adalah ketika diformulasikan Millennium Development Goals (MDGs) sebagai paradigma pembangunan baru dalam rangka menyambut alaf baru (UN Economic and Social Affairs, 2018).

Periode keempat, adalah periode pembangunan setelah tahun 2008 hingga hari ini. Kehadiran periode ini ditandai dengan krisis ekonomi 2008 akibat penggelembungan harga yang disebabkan oleh finansialisasi berlebih (over-financialization) di pasar modal. Periode ini juga ditandai dengan semakin luasnya kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan di masa lampau. Titik penting terjadi pada tahun 2012, ketika dalam peringatan KTT Bumi Rio+20, disepakati Agenda 2030 yang termasuk di dalamnya adalah peluncuran agenda pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs) sejak tahun 2015 (UN Economic and Social Affairs, 2018).

Berdasarkan periodisasi dari laporan PBB tersebut, dapat dilihat bahwa kemunculan paradigma pembangunan yang membawa pada SDGs berawal dari perjalanan panjang yang tidak singkat. Titik pentingnya muncul pada periode kedua dan ketiga, ketika perhatian dunia internasional terhadap pembangunan tidak lagi berfokus pada ekonomi saja, melainkan memperhatikan juga aspek manusia dan lingkungan. Bisa dikatakan, paradigma pembangunan berkelanjutan telah mencapai konsensus pada periode keempat, yang ditandai dengan Agenda 2030 dan SDGs di tahun 2015. Sebagai sebuah perjalanan yang bersifat global, penulis juga melihat bahwa posisi Indonesia sudah berada pada periode keempat, meskipun dalam derajat yang berbeda dengan negara lainnya. Perbedaan ini dapat terjadi karena pengalaman krisis tahun 2008 menunjukkan adanya resiliensi yang berbeda dengan negara-negara di Barat. Akan tetapi, jika melihat dampak lingkungan dari proses pembangunan, Indonesia pun mengalami hal yang tidak jauh berbeda.

Tidak hanya di kalangan akademisi internasional, di Indonesia pun konsep Pembangunan Berkelanjutan juga menjadi salah satu perhatian bagi pemerintah. Pada tahun 1992, Emil Salim, sebagai akademisi yang pada saat itu juga menjabat sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup menuliskan adanya lima asumsi dasar dari Pembangunan Berkelanjutan. Pertama, proses pembangunan mesti dilakukan secara terus menerus yang ditopang oleh sumber daya alam dan lingkungan serta manusia yang berkualitas. Kedua, sumber daya alam memiliki ambang batas, yang mana ketika digunakan terus menerus akan menurunkan kualitas dan kuantitasnya. Ketiga, kualitas dari lingkungan secara langsung akan berdampak pada kualitas kehidupan manusia. Keempat, pembangunan berkelanjutan bermaksud agar penggunaan sumber daya alam pada masa kini tidak menutup kemungkinan bagi generasi mendatang untuk menggunakan sumber daya alam yang sama. Kelima, pembangunan berkelanjutan mengandaikan adanya solidaritas transgenerasi, yakni ketika generasi masa kini dapat meningkatkan kesejahteraannya tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi mendatang untuk turut meningkatkan kesejahteraannya (Salim, 1992). Berbagai asumsi yang dituliskan oleh Emil Salim ini menunjukkan adanya perhatian dari Indonesia, sebagai bagian dari negara-negara berkembang, untuk mewujudkan sebuah agenda pembangunan yang senantiasa berkelanjutan di masa mendatang.

Kajian mengenai pembangunan juga melibatkan multidisiplin ilmu pengetahuan. Menurut Jackson dan Sørensen, dalam ranah ilmu Hubungan Internasional, masalah mengenai pembangunan sudah mulai dikaji sejak tahun 1950-an, ketika proses dekolonialisasi berjalan pada waktu yang bersamaan. Pada mulanya, pembangunan berfokus di Eropa dengan menurunkan kepada negara-negara koloni. Seiring dengan berjalannya proses dekolonialisasi, terjadi peningkatan isu dari sebatas masalah negara kolonial menjadi sebuah isu internasional. Negara-negara di Dunia Ketiga mulai menyuarakan pentingnya pembangunan di negeri mereka. Adanya Perang Dingin juga turut mendekatkan negara adidaya kepada negara Dunia Ketiga seiring dengan upaya menyebarkan pengaruhnya di negara-negara tersebut (Jackson & Sørensen, 2010). Hal ini menunjukkan, bahwa perkembangan berbagai fenomena pembangunan internasional di pelbagai belahan dunia merupakan isu yang relevan untuk dikaji dalam ilmu Hubungan Internasional.

Selain berkembang pada tataran konseptual di kalangan akademisi, konsep Pembangunan Berkelanjutan juga diupayakan untuk dapat diimplementasikan dalam ranah kebijakan. Pada tahun 2000, pemimpin dunia berkumpul di kantor pusat PBB di New York untuk menandatangani United Nations Millennium Declaration. Dalam deklarasi ini, PBB melalui UNDP mencanangkan program Millennium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) sebagai upaya pembangunan internasional yang lebih baik. Tujuan ini diharapkan dapat dicapai melalui adanya aksi global secara bersama, sebagaimana dalam slogannya “global action”. Agenda MDGs ini memiliki delapan tujuan utama dengan fokus utama pada pemberantasan kemiskinan (UNDP, 2019). Meski sudah mendapat sedikit porsi, pada MDGs isu lingkungan belum menjadi perhatian utama karena baru berfokus pada aspek pembangunan semata. Dalam laporan akhir dari MDGs pun terdapat kritik bahwa proses pembangunan masih meninggalkan negara-negara termiskin yang belum mendapatkan manfaat pembangunan secara memadai.

MDGs ditargetkan untuk dapat tuntas pada tahun 2015. Sebelum sampai di tahun 2015, para pemimpin dunia kembali berkumpul untuk melakukan evaluasi sekaligus memperingati KTT Bumi tahun 1992. Pada tahun 2012, dalam pertemuan KTT Bumi Rio+20 di Rio de Jenairo, terdapat kesepakatan dalam pencanangan Agenda 2030 yang berisikan Sustainable Development Goals (SDGs) atau yang dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Kesepakatan ini tertuang dalam dokumen keluaran dari KTT tersebut, The Future We Want. TPB akan mulai dijalankan pada tahun 2015 hingga tahun 2030, dengan 17 tujuan (goals) dan 169 indikator keberhasilan. Salah satu hal yang menjadi fokus utama dari seluruh tujuan itu ialah mengentaskan kemiskinan ekstrem, karena kemiskinan dianggap menjadi penyebab dari munculnya berbagai masalah lain (Sachs, 2015).

Pada masa kini, kehadiran TPB semakin dirasa penting untuk mengarahkan agenda pembangunan di banyak negara. Terlebih, negara berkembang seperti Indonesia yang masih menghadapi banyak tantangan untuk menjaga kelestarian lingkungan, sehingga agenda pembangunan yang menggunakan prinsip berkelanjutan diperlukan. Berdasarkan laporan 2018 Environmental Performance Index yang dipublikasikan oleh Yale Center for Environmental Law and Policy, Universitas Yale, yang menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani berbagai persoalan lingkungan, menunjukkan Indonesia masih berada di peringkat 133 dari 180 negara yang disurvei (Wendling, dkk., 2018). Laporan lain dari Bertelsmann Stiftung dan Sustainable Development Solution Network bertajuk Sustainable Development Report 2019: Transformations to Achieve the Sustainable Development Goals juga masih menempati peringkat 102 dari 162 negara untuk capaian penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sachs, dkk, 2019). Kedua laporan ini menunjukkan, bahwa Indonesia masih memerlukan adanya perhatian lebih untuk isu lingkungan dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Adanya kebutuhan akan agenda pembangunan yang berkelanjutan menyebabkan adanya perhatian yang luas dari berbagai kalangan mengenai isu ini. Meski demikian, bukan berarti agenda pembangunan seperti TPB ini bebas dari kritik para akademisi. Sebagai sebuah kebijakan yang didasarkan pada konsep yang terbuka, TPB mendapat berbagai masukan dan kritik dari kalangan akademisi. Masukan dan kritik dari akademisi ini penting untuk diamati, khususnya dalam kurun waktu tujuh tahun sejak agenda ini diluncurkan. Maka dari itu, penulis merasa inilah urgensi untuk menganalisis berbagai pandangan akademisi terhadap TPB, baik yang mengafirmasi, mengevaluasi, maupun mengkritisi.

Konsep Pembangunan Konvensional

Paruh pertama abad ke-20 ditandai dengan berbagai peristiwa destruktif. Perdagangan antarnegara mengalami titik jenuh dan secara gradual mengalami penurunan, wabah Flu Spanyol menjangkiti puluhan juta orang di seluruh dunia, Perang Dunia I terjadi di Eropa, Turki Utsmani runtuh dan menciptakan ketidakstabilan di Timur Tengah, Depresi Besar selama satu dekade di Amerika Serikat yang menyebar ke Eropa, hingga puncaknya terjadi Perang Dunia II yang jauh lebih mematikan dari perang-perang yang pernah ada. Di belahan dunia yang lainnya, pergerakan anti kolonialisme menyebar dan memaksa para Imperialis Eropa Barat memikirkan ulang tatanan dunia yang selama ini menguntungkan mereka. Banyak negara-negara baru yang selain mendapat tekanan dari bekas penjajah, mereka juga sibuk melakukan konsolidasi nasional.

Salah satu isu utama seusai masa Perang Dunia II ialah pembangunan bagi negara bangsa. Pada masa itu, negara-negara di seluruh dunia berusaha untuk melakukan pembangunan. Baik membangun kembali negara yang terkena dampak dari perang maupun memulai pembangunan di negara-negara yang sebelumnya belum melalui proses pembangunan. Pembangunan yang dilakukan pada masa-masa ini masih melalui pandangan tradisional. Pandangan tradisional mengenai pembangunan masih berpusat pada pendapatan sebagai tolok ukur utama bagi kesejahteraan (Abdoellah & Mulyanto, 2019). Dengan adanya pandangan ini, maka tidak mengherankan jika negara-negara di seluruh dunia mengejar pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui perhitungan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebagai acuan keberhasilan atas pembangunan yang dilakukannya.

Pembangunan seusai Perang Dunia II yang dijalankan oleh negara-negara Barat didominasi oleh perencanaan pembangunan yang dikenal sebagai ‘Marshall Plan’. Antara tahun 1948 hingga 1951, Amerika Serikat memberikan program bantuan pembangunan rekonstruksi pascaperang kepada negara-negara Eropa Barat sebesar 13 Trilyun Dolar AS (Eichengreen & Uzan, 1991). Menurut Eichengreen dan Uzan, program ini berhasil memberikan dampak besar bagi rekonstruksi pascaperang bagi negara-negara Eropa Barat, meskipun ada efek samping perekonomian lainnya (Eichengreen & Uzan, 1991). Di Eropa Timur, Uni Soviet juga turut memberikan program bantuan pembangunan serupa, yang dikenal sebagai ‘Molotov Plan’. Program bantuan dari Uni Soviet ini bertujuan untuk mendapatkan kontrol atas ekonomi dan politik di kawasan Eropa, menyesuaikan perekonomian Eropa sesuai kehendaknya, dan mengonversi sumber daya di benua tersebut sebagai sumber produksi industri dari Uni Soviet (Berger, 1948). Bantuan pembangunan dan rekonstruksi ini, baik yang berasal dari Amerika Serikat maupun Uni Soviet, masih berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, serta belum menaruh perhatian kepada kelestarian lingkungan.

Konteks Perang Dingin turut membawa pertarungan ideologis dalam agenda pembangunan. Salah satu model pembangunan klasik yang berkembang pada masa ini adalah Teori The Stages of Economic Growth yang digagas Rostow di dalam bukunya yang berjudul “The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto” yang terbit pertama kali pada tahun 1960. Dari judul buku tersebut, dapat terasa nuansa perang ideologis dengan manifesto komunis. Teori Rostow ini menekankan bahwa negara perlu melakukan ‘lepas landas’ dari keadaan tradisional menuju era yang disebutnya sebagai masa dengan konsumsi massa tingkat tinggi (the age of high mass consumption) melalui proses modernisasi secara linear (Rostow, 1991). Artinya, jika pembangunan dilakukan melalui model dari Rostow ini, indikator sebuah pembangunan dikatakan berhasil ialah ketika konsumsi masyarakat berada pada jumlah yang besar.

Model pembangunan konvensional yang menekankan pada modernisasi secara linear ini mendapatkan kritik dari banyak pihak, mulai dari ideologi Marxisme hingga Environmentalisme. Menurut Susan Baker, terdapat setidaknya tujuh kritik dari kalangan Environmentalis terhadap model pembangunan konvensional tersebut. Pertama, model pembangunan Barat klasik tersebut hanya melihat kemajuan (progress) dari kacamata ekonomi yang sempit. Kedua, model pembangunan tersebut hanya mendorong peningkatan konsumsi, meski akan membahayakan kelestarian sumber daya alam bagi keberlanjutan di masa mendatang. Ketiga, asumsi dasar pembangunan yang menekankan pada konsumsi dan pertumbuhan, hanya akan melebarkan jurang ketidakadilan. Keempat, model pembangunan klasik tersebut menafikan peranan pelestarian sumber daya alam dalam menjaga stabilitas sosial. Kelima, model pembangunan tersebut dibuat oleh Barat sembari melupakan bahwa mereka dapat memperoleh kemajuan tersebut melalui proses eksploitasi negara di Dunia Ketiga. Keenam, model pembangunan tersebut tidak bisa berlangsung di masa mendatang, jika mengikuti tren saat ini, karena hanya mengakomodasi gaya hidup konsumsi tinggi dari masyarakat maju di Utara. Terakhir, model pembangunan ini gagal melihat adanya batasan dari pertumbuhan (limits to growth) yang didasarkan pada kapasitas lingkungan untuk menanggung beban dari pembangunan (Baker, 2006).

Pada masa awal ini, konsep pembangunan sepenuhnya masih bergantung kepada aktor negara. Keberadaan aktor non-negara pada masa ini masih belum dapat dideteksi dalam berbagai literatur yang dikaji. Mereka pun masih belum memberikan perhatian yang memadai terhadap aspek lain di samping pertumbuhan ekonomi. Di masa berikutnya, munculnya beragam kritik terhadap konsep pembangunan konvensional ini kemudian melahirkan kesadaran adanya ketidaksesuaian antara model pembangunan yang berjalan dengan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia disadari bukan hanya terbatas pada kebutuhan untuk pertumbuhan ekonomi belaka, tetapi ada faktor lain yang dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan dari pembangunan yang ada. Kesadaran ini selanjutnya melahirkan berbagai permodelan baru mengenai pembangunan. Salah satu di antaranya yang kemudian mendapat banyak sambutan ialah model pembangunan berkelanjutan.

Dirasakannya perdamaian, meningkatnya kesejahteraan secara umum, dan banyaknya demobilisasi tentara pasca Perang Dunia II menyebabkan pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya di Amerika Serikat dan Eropa, yang dikenal dengan fenomena baby boom (Bean, 1983). Meningkatnya jumlah penduduk berkonsekuensi pada meningkatnya kebutuhan akan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, khususnya kebutuhan pangan. Pertumbuhan populasi yang diiringi dengan pertumbuhan kebutuhan pangan secara signifikan akan menciptakan tekanan bagi lingkungan yang pada suatu saat tidak dapat ditanggung oleh bumi. Padahal, kemampuan bumi untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Pada akhirnya, sebagaimana kritik Garret Hardin di Jurnal Science, akan terjadi Tragedy of the Commons, yakni tragedi rusaknya bumi sebagai tempat hidup bersama yang ironisnya merupakan akibat dari pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri (Hardin, 1968). Sumber daya alam diasumsikan oleh Hardin sebagai common goods yang meski dapat diakses oleh semua orang, penggunaan oleh seseorang akan menghilangkan kesempatan bagi orang lain untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, apabila pemanfaatan sumber daya tidak diatur dengan baik, akan terjadi eksploitasi yang pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri. (Hardin, 1968; Stevenson, 2017).

Di samping itu, pertumbuhan kebutuhan pangan juga turut memicu terjadinya Revolusi Hijau (Green Revolution) di bidang pertanian yang dipelopori oleh Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo di Meksiko (CIMMYT) dan kemudian dilanjut di International Rice Research Institute (IRRI) di Filipina. Revolusi Hijau ini merupakan upaya untuk memperkenalkan bibit unggul melalui teknologi agar dapat mengoptimalkan proses kultivasi di masyarakat. Meski revolusi ini berhasil meningkatkan produktivitas pertanian di banyak negara, terdapat efek samping yang dianggap merugikan, seperti sistem pertanian monokultur yang mengganggu keanekaragaman hayati, terkurasnya persediaan air untuk irigasi, hingga penggunaan bahan kimia berlebih yang dalam jangka panjang merusak tanah (Glaeser, 2011).

Isu lain yang muncul di masa ini berkaitan dengan rusaknya lingkungan akibat penggunaan bahan kimia di pertanian, diangkat menjadi novel ilmiah populer berjudul Silent Spring pada tahun 1962 oleh Richard Carlson. Melalui novel ini, Carson mengungkap bagaimana penggunaan pestisida untuk menjaga tanaman dari hama pada akhirnya mencemari dan merusak tanah. Keberadaan novel ini turut meningkatkan kesadaran khalayak akan dampak lingkungan dari pembangunan yang eksploitatif (Blewitt, 2018).

Kritik berikutnya datang dari kelompok ilmuan demografis beraliran neoklasik bernama Club of Rome, dengan mengeluarkan buku berjudul ‘Limits to Growth’ pada tahun 1972. Ada beberapa hal yang mendasari pemikiran mereka ini. Pertama, pidato Sekretaris Jenderal PBB pada saat itu, U Thant, yang menyebut empat masalah utama bagi manusia pada saat itu, yakni perlombaan senjata, kerusakan lingkungan, ledakan penduduk, dan stagnasi perekonomian. Kedua, berangkat dari asumsi Robert Malthus (dalam Dunn, 1998), yang menyebut “…population, when unchecked, increased in a geometric ratio, and subsistence for man in an arithmetical ratio”, menjadi dasar asumsi akan ada satu titik ketika alam tidak lagi mampu menopang kebutuhan manusia, sehingga akan terjadi keterbatasan (limitation).

Dari kedua asumsi dasar ini, mereka kemudian menarik tiga buah simpulan. Pertama, jika tren pertumbuhan pada saat ini tidak berubah, maka batas pertumbuhan (limits to growth) akan terjadi dalam kurun waktu seratus tahun ke depan. Kedua, manusia tetap memiliki kemungkinan untuk mengubah tren pertumbuhan yang telah ada untuk menjadi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di masa mendatang. Ketiga, apabila seluruh umat manusia memutuskan untuk berjuang mengubah pola pembangunan dari yang pertama menjadi yang kedua, maka semakin cepat perubahan dilakukan, akan semakin besar kemungkinan kesuksesannya (Meadows, dkk., 1972).

Pada akhirnya, kondisi yang harus dicapai menurut mereka adalah kesetimbangan global (global equilibrium) yang ditandai oleh tiga indikator. Pertama, keseimbangan antara pertumbuhan penduduk melalui kelahiran dengan pengurangan penduduk melalui kematian dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi melalui investasi dengan perlambatan ekonomi melalui depresiasi. Kedua, semua faktor dari masukan (input) dan keluaran (output), yakni kelahiran, kematian, investasi, dan depresiasi, harus berada pada titik minimum. Ketiga, tingkat modal dan populasi harus dijaga pada tingkatan nilai yang dimiliki oleh masyarakat (Meadows, dkk., 1972).

Internasionalisasi dan Institusionalisasi Pembangunan Berkelanjutan

Ketika isu mengenai lingkungan dan sosial sebagai akibat dari pembangunan yang bermasalah semakin menguat, terjadi proses internasionalisasi masalah pembangunan yang diikuti dengan institusionasliasi pembangunan berkelanjutan. Proses internasionalisasi isu ditandai dengan proliferasi aktor yang menaruh perhatian serius terhadap dampak negatif dari pembangunan, khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan kemiskinan. Masalah pembangunan tidak lagi dibahas hanya oleh negara maju, melainkan juga terjadi emansipasi pada negara berkembang. Aktor non-negara juga ikut terlibat, yang ditandai dengan hadirnya organisasi non pemerintah di tingkat lokal hingga internasional dan hadirnya institusi internasional yang memberikan perhatian besar terhadap masalah-masalah tersebut.

Pada tahun 1972, PBB menyelenggarakan konferensi lingkungan bertajuk “United Nations Conference on the Human Environment” (UNCHE) di Stockholm, Swedia. Penyelenggaraan konferensi ini didorong oleh Pemerintah Swedia yang sejak tahun 1968 telah mengampanyekan penyelamatan lingkungan yang telah rusak dan mengajak negara-negara lain untuk bekerja sama memitigasi kerusakan lingkungan. Maurice Strong dari Kanada bertindak sebagai sekretaris jenderal dari konferensi ini, dan mencoba untuk menghubungkan persoalan lingkungan dengan masalah pembangunan agar mendapat dukungan dari banyak negara, khususnya negara berkembang yang sebelumnya tidak terlalu tertarik dengan masalah lingkungan (Egleston, 2013). Pandangan Strong ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh kelompok ahli di Founex yang mengeluarkan Laporan Founex. Mereka membedakan persoalan negara maju di Utara dengan negara berkembang di Selatan. Menurut mereka, persoalan lingkungan di negara industri di Utara terjadi akibat overproduksi dan overkonsumsi, sementara di Selatan masalah justru datang akibat keterbelakangan dan kemiskinan (Egelston, 2013).

Momentum penting lain yang terjadi pada konferensi ini adalah dimulainya keikutsertaan aktor nonnegara, khususnya organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organization – NGO). PBB menyediakan konferensi paralel bagi para NGO yang ikut menaruh perhatian pada isu lingkungan, bersamaan dengan penyelenggaran UNCHE (Egelston, 2013).Konferensi di Stockholm ini disebut menjadi salah satu titik penting bagi perkembangan konseptual pembangunan berkelanjutan. Pada Konferensi Stockholm ini juga dihasilkan United Nations Environment Programme (UNEP) yang menjadi salah satu aktor kunci dalam tata kelola lingkungan global (global environmental governance) (Najam, Papa, Taiyab, 2006).

Pada dekade berikutnya, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) mengeluarkan laporan berjudul “World Conservation Strategy” pada tahun 1980. Laporan IUCN ini mencoba untuk mendefinisikan pembangunan sebagai konsep dasar dalam upaya konservasi lingkungan. Mereka mendefinisikan pembangunan sebagai “the modification of the biosphere and the application of human, financial, living and non-living resources to satisfy human needs and improve the quality of human life” (IUCN, 1980). Definisi dari IUCN ini menekankan bahwa proses pembangunan sejatinya adalah upaya manusia yang dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap lapisan biosfer di Bumi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Artinya, disadari atau tidak, pembanguan yang dilaksanakan oleh manusia akan memberikan dampak pada kondisi lingkungan biosfer. Mereka juga mendefiniskan konservasi sebagai “the management of human use of the biosphere so that it may yield the greatest sustainable benefit to present generations while maintaining its potential to meet the needs and aspirations of future generations” (IUCN, 1980). Pendefinisian konservasi ini menekankan pada pengaturan atas pembangunan yang dilakukan oleh manusia agar tetap dapat memenuhi kebutuhan di masa mendatang.

Di tahun yang sama, Komisi Brandt yang diketuai oleh Willy Brandt, mantan Konselir Jerman, mengeluarkan laporan bertajuk “North-South: A Programme for Survival”. Dari Indonesia, Menteri Luar Negeri Adam Malik termasuk pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan tersebut. Laporan ini menekankan bahwa pembangunan sejatinya menekankan pada aspek manusia, bukan mesin ataupun institusi. Untuk itu, pembangunan harus memfokuskan diri pada peningkatan kualitas hidup (quality of life) alih-alih standar kehidupan (standard of living). Selain itu, pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan adanya ketimpangan antara negara maju di Utara dengan negara berkembang di Selatan. Negara-negara Utara yang secara umum telah mencapai kemajuan harus bekerja sama dengan negara-negara Selatan yang sedang berjuang untuk mencapai kemajuan, sebagai konsekuensi dari dunia yang mengalami interdependensi (Brandt, 1980; Blewitt, 2018). Hasil dari laporan ini menunjukkan adanya perhatian yang cukup signifikan terhadap proses pembangunan yang tidak setara antara negara yang sudah terlebih dahulu maju dengan negara lain yang masih berkembang.

Berbagai konferensi lingkungan internasional yang diselenggarakan di antara tahun 1970-an hingga 1980-an menunjukkan adanya perhatian dari aktor negara dalam upaya penanganan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Selain itu, keberadaan aktor individu yang memiliki peran penting di negara juga terlihat cukup menonjol di masa ini. Hal ini dapat dilihat dari penamaan konferensi yang menisbatkan kepada tokoh yang berpengaruh, seperti Maurice Strong dan Brandt. Pada dekade ini, tumbuh pula keikutsertaan aktor nonnegara dalam ruang lingkup kerja sama internasional, yang dimulai sejak konferensi UNCHE tahun 1972.

“Our Common Future” dan KTT Bumi 1992

Perjalanan konseptual dari pembangunan berkelanjutan terus berlanjut dan mencapai titik tolak baru pada tahun 1987, ketika World Commission on Environment and Development atau yang dikenal sebagai Komisi Brundtland mengeluarkan laporannya. Pembentukan Komisi Brundtland ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, khususnya terkait pelibatan negara berkembang ke dalam anggota komisi yang turut menyusun laporan akhir, termasuk di antaranya dari Indonesia yang diwakili oleh Emil Salim. Komisi Brundtland ini mengeluarkan laporan bertajuk “Our Common Future” dan memiliki tiga fokus utama, yakni perhatian bersama (common concerns), tantangan bersama (common challenges), dan ikhtiar bersama (common endeavours). Laporan ini menawarkan definisi pembangunan berkelanjutan, yakni “development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own need” (pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri) (WCED, 1987).

Dari definisi yang diberikan oleh Komisi Brundtland ini dapat dilihat adanya kombinasi antara kemampuan intragenerasional, yang mendorong adanya distribusi sumber daya alam yang berkeadilan antarkelompok masyarakat, sekaligus intergenerasional, yakni agar pemanfaatan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tidak mengorbankan kebutuhan akan sumber daya yang sama untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Dalam laporan ini juga dijelaskan dua konsep utama dari pembangunan berkelanjutan. Pertama, adanya konsep kebutuhan (needs), yakni kebutuhan esensial dari masyarakat miskin dunia sebagai prioritas utama. Kedua adalah konsep keterbatasan (limitation), yakni adanya keterbatasan dari lingkungan maupun kemampuan teknologi dan organisasi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia pada masa kini dan masa mendatang (WCED, 1987).

Lebih lanjut, laporan dari Komisi Brundtland ini juga memberikan rekomendasi standar kebijakan yang sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Agar sebuah kebijakan dapat sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, beberapa kriteria harus dipenuhi, yakni memperbaharui pertumbuhan (reviving growth), mengubah kualitas pertumbuhan (changing quality of growth), memenuhi kebutuhan esensial berupa pekerjaan, pangan, energi, air, dan sanitasi (meeting essensial needs for jobs, food, energi, water, and sanitation), memastikan jumlah penduduk yang berkelanjutan (ensuring a sustainable level of population), mengonservasi dan meningkatkan basis sumber daya (conserving and enhancing the resource base), mereorientasi teknologi dan mengelola risiko (reorienting technology and managing risks), dan menggabungkan pertimbangan lingkungan dan ekonomi dalam pembuatan kebijakan (merging environment and economics in decision making) (WCED, 1987).

Dalam laporan ini, Komisi Brundtland juga menunjukkan berbagai prasyarat yang harus dipenuhi agar kriteria dari pembangunan berkelanjutan dapat terpenuhi. pertama, adanya sistem politik yang menjamin kefektifan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Kedua, adanya sistem ekonomi yang dapat menghasilkan surplus dan pengetahuan teknis berdasarkan kemampuan sendiri yang berkelanjutan. Ketiga, suatu sistem sosial yang dapat memberikan solusi atas ketegangan yang meningkat akibat pembangunan yang tidak harmonis. Keempat, sistem produksi yang menghormati kewajiban menjaga basis ekologis untuk pembangunan. Kelima, sistem teknologi yang terus menerus dapat mencarikan solusi baru. Keenam, sistem internasional yang dapat mendorong pola perdagangan dan keuangan yang berkelanjutan. Terakhir, sistem administrasi yang fleksibel dan memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri (WCED, 1987).

Dalam konteks perekonomian internasional, laporan dari Komisi Brundtland ini menyoroti dua hal utama, yakni ketimpangan antara negara maju dengan negara berkembang dan peran institusi internasional, khususnya dalam ranah multilateral. Pada negara berkembang, kendala pembangunan yang dihadapi seperti dalam menambah arus modal, menarik investasi, dan melakukan transfer teknologi harus mulai diubah dengan memasukkan pertimbangan pelestarian lingkungan (WCED, 1987). Untuk itu, perlu adanya sebuah instrumen kerja sama multilateral yang dapat mempertemukan berbagai kepentingan, baik dari negara maju maupun berkembang, sehingga proses pembangunan dapat lebih mengarustuamakan kepentingan lingkungan.

Adanya laporan “Our Common Future” dari Komisi Brundtland pada tahun 1987 ini menunjukkan, bahwa secara konseptual konsep pembangunan berkelanjutan telah semakin matang dan sudah sampai pada ranah praktis kebijakan. Dapat dikatakan juga bahwa pada masa ini paradigma pembangunan berkelanjutan telah mendapat penerimaan dari berbagai negara di seluruh dunia, walaupun dalam praktiknya masih belum dilaksanakan sebagaimana bentuk idealnya. Penerimaan terhadap paradigma pembangunan berkelanjutan ini juga menandakan bahwa bagi banyak negara, pembangunan tidak lagi dipandang sebagai masalah ekonomi belaka, tetapi juga memberikan perhatian pada masalah ketimpangan sosial dan pelestarian lingkungan. Sikap penerimaan negara-negara di dunia atas pembangunan berkelanjutan inilah yang kemudian membawa kepada “United Nations Conference on Environment and Development” atau yang lebih dikenal sebagaiKonferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) pada tahun 1992 di Rio de Jenairo, Brazil.

Pada tahun 1992, perkembangan konsep pembangunan berkelanjutan telah sampai pada sebuah upaya institusionalisasi di tingkat internasional melalui penyelenggaraan KTT Bumi di Rio de Jenairo. Konferensi ini disebut-sebut sebagai salah satu konvensi internasional terbesar dan melibatkan banyak negara dan aktor non-negara untuk sebuah konvensi tentang lingkungan. Para ahli memberikan tujuh perhatian utama terhadap penyelenggaraan konvensi ini (Keeble, 1993). Pertama, di bidang finansial, terdapat kekurangan dalam kesepakatan bagaimana Agenda 21 akan didanai. Kedua, di bidang perubahan iklim, terdapat isu perlawanan AS untuk memenuhi target yang spesifik dan membatasi emisi gas CO2 (karbon dioksida). Ketiga, dalam masalah transfer teknologi, adanya keengganan dari negara maju untuk melakukan transfer teknologi kepada negara berkembang dan ketidakmampuan bagi negara berkembang untuk membayar teknologi dalam harga yang tinggi. Keempat, di bidang konsumsi, ketiadaan kemauan dari negara maju, khususnya AS, untuk menerima bahwa overkonsumsi merupakan masalah yang krusial. Kelima, dalam isu ekonomi internasional, negara-negara maju tidak memiliki keinginan untuk menerima bahwa harus terjadi perubahan struktural agar pembangunan berkelanjutan dapat digiatkan. Keenam, dalam isu militer, AS menolak untuk mengikuti pengakuan bahwa terdapat kerusakan lingkungan akibat operasi militer, limbah militer, dan uji coba nuklir, sebagaimana yang terdapat Piagam Bumi dan Agenda 21. Ketujuh, dalam konvensi hutan dan biodiversitas, adanya kekurangan kesepakatan yang dihasilkan dari kedua konvensi yang penting tersebut (Keeble, 1993).

Sebagai sebuah konvensi di bidang lingkungan, KTT Bumi dipandang cukup berhasil meski dengan beberapa catatan. KTT Bumi ini menghasilkan setidaknya empat hasil yang signifikan. Pertama, disepakatinya lima buah perjanjian, yakni Deklarasi Rio untuk Lingkungan dan Pembangunan (Rio Declaration on Environment and Development), Konvensi Kerangka Kerja untuk Perubahan Iklim (Framework Convention on Climate Change), Konvensi dalam Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity), Prinsip-Prinsip Kehutanan (Forest Principles), dan Agenda 21. Kedua, adanya komitmen politik tingkat tinggi untuk menempatkan isu pembangunan berkelanjutan dalam agenda diplomasi internasional, yang dengan itu mendorong PBB untuk membentuk lembaga UN Commission on Sustainable Development. Ketiga, terbukanya jalan baru untuk berkomunikasi dan bekerja sama antara pihak resmi pemerintah dengan organisasi non pemerintah. Terakhir, keberadaan konvensi ini telah berhasil meningkatkan perhatian publik terhadap isu-isu lingkungan (Keeble, 1993).

Penyelenggaraan KTT Bumi tahun 1992 di Rio de Jenairo mendapatkan apresiasi sekaligus kritik dari berbagai pihak. Sebagian kelompok yang mengapresiasi menyoroti besarnya partisipasi organisasi non-pemerintah dan masyarakat pribumi selain pemimpin-pemimpin negara yang juga banyak berpartisipasi dalam konferensi ini (Ennals, 1993). Hal ini menandakan adanya signifikansi kehadiran dan peranan masyarakat sipil selain pemerintahan negara dalam perjanjian penting di dunia. Lembaga internasional seperti Bank Dunia juga turut mengapresiasi KTT Bumi dan menyebutnya memberikan kesempatan bagi negara-negara di dunia untuk berkomitmen terhadap agenda reformasi yang disepakati bersama (World Bank, 1992). Peran organisasi non-pemerintah yang sudah luas dalam KTT Bumi ini menunjukkan bahwa keberadaan isu lingkungan hidup telah menjadi isu bersama atau agenda global, baik pemerintah dari negara bangsa maupun masyarakat sipil dunia.

Meski demikian, ada juga kalangan yang melihat bahwa penyelenggaraan KTT Bumi ini tidak lebih dari upaya menutupi sebuah realpolitik dengan jubah lingkungan dari negara besar kepada negara berkembang (Hecht & Cockburn, 1993). Dengan kata lain, adanya agenda pembangunan berkelanjutan merupakan upaya “cuci tangan” dari negara maju untuk memberikan beban pelestarian lingkungan kepada negara berkembang, karena adanya keleluasaan bagi negara maju untuk mengeluarkan emisi asalkan mau membayar sejumlah uang kepada negara berkembang melalui mekanisme perdagangan karbon. Kendati pun mendapatkan sejumlah kritik, penyelenggaraan KTT Bumi di Rio de Jenairo tetap menjadi sebuah tonggak penting bagi perkembangan pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah konsep dan sebuah praktik di dunia internasional.

Setelah KTT Bumi di Rio tahun 1992 usai, ada upaya untuk melakukan tindakan lanjutan dari berbagai kesepakatan yang telah diraih. Maurice Strong dan Mikhail Gorbachev melakukan inisiatif melalui Piagam Bumi (Earth Charter). Proses pembuatan piagam ini melewati bertahun-tahun konsultasi dengan berbagai kalangan, hingga akhirnya diluncurkan pada tahun 2000. Piagam Bumi ini diapresiasi sebagai sebuah langkah dalam membentuk “Biodemokrasi”, yakni konvergensi antara prinsip-prinsip demokrasi dengan prinsip-prinsip ekologis.[1] Keberadaan piagam ini juga mendorong adanya proyek Demokrasi Bumi (Earth Democracy), yakni upaya memadukan etika ekosentris[2] dengan demokrasi partisipatoris (Burdon, 2014).

Dalam perjalanannya, bangunan konseptual dari pembangunan berkelanjutan menunjukkan adanya proses politik, yang ditandai dengan kehadiran pemerintah negara bangsa dalam berbagai konferensi internasional menyangkut isu lingkungan. Meski demikian, peran dari pemerintah negara bangsa itu tidak berjalan sendiri, melainkan diiringi oleh keikutsertaan kalangan akademisi dan organisasi non-pemerintah dalam perancangan konseptual dan kebijakan dari pembangunan berkelanjutan. Bahkan, apabila dibandingkan dengan isu internasional lainnya, isu lingkungan hidup ini dapat dikatakan bersifat lebih inklusif dan partisipatif karena keterlibatan masyarakat sipil yang lebih luas.

Rumusan Konsep “Berkelanjutan” dalam Pembangunan

Diskusi mengenai pembangunan berkelanjutan cukup ramai di kalangan akademisi, terutama setelah Komisi Brundtland mengeluarkan laporannya pada tahun 1987 (lihat Dixon & Fallon, 1989; Mebratu, 1998; Redclift, 2005; Baker, 2006; Adams, 2009; Blewitt, 2018; Klarin, 2018).

Seiring dengan meningkatnya perhatian masyarakat internasional terhadap pembangunan berkelanjutan, begitupun perhatian para akademisi seputar rumusan “berkelanjutan”, baik secara filosofis maupun praktis. Sebab, penggunaan kata ‘berkelanjutan’ (sustainable) dalam konsep pembangunan sebenarnya sudah lama dilakukan, namun di masa-masa sebelumnya memiliki makna berbeda. Awalnya, yang disebut sebagai keberlanjutan dari proses pembangunan ialah terus berlanjutnya proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tanpa adanya gangguan dari dalam maupun luar negeri (Eisenstadt, 1964; Moore, 1995). Dalam hal ini, pembangunan yang berkelanjutan semata-mata ditinjau dari sisi ekonomi dan tidak memberikan perhatian pada aspek lingkungan.

Ketika Komisi Brundtland melakukan pendefinisian pembangunan berkelanjutan sekaligus turunan kebijakannya pada tahun 1987, konsep pembangunan berkelanjutan hangat diperbincangkan oleh para akademisi. Pembangunan Berkelanjutan menjadi sesuatu yang multidimensional, yang setidaknya berdimensi moral, ekologis, sosial, ekonomi, hukum, teknis, dan politis (Pawłowski, 2008).

Sebagai sebuah konsep yang multidimensional, para akademisi pun memperdebatkan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya. Secara garis besar, terdapat setidaknya tiga poin perdebatan.

Apakah Pembangunan dapat “Berkelanjutan”?

Poin pertama dalam perdebatan yang terjadi ialah seputar term pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Redclift (1987) menilai bahwa pembangunan berkelanjutan sejatinya tidak lebih dari sekadar “mantra” yang digunakan untuk sesuatu yang sejatinya truisme bagi pembangunan itu sendiri. Secara semantik, masing-masing bagian dari pembangunan dan berkelanjutan memiliki konsekuensi yang berbeda. Pembangunan secara proses menghendaki adanya pertumbuhan dan perubahan, sementara berkelanjutan secara literal menghendaki adanya terus dilakukannya sesuatu (Lele, 1991). Apakah pembangunan berkelanjutan berarti meneruskan begitu saja proses pembangunan yang ada, sehingga tidak jauh berbeda dengan maknanya yang terdahulu? Dalam hal ini juga, Redclift (2005) menilai bahwa term pembangunan berkelanjutan itu sendiri sesuatu yang oksimoron, bertentangan di dalam dirinya sendiri.

Bagaimana Kombinasi yang Ideal antara Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan?

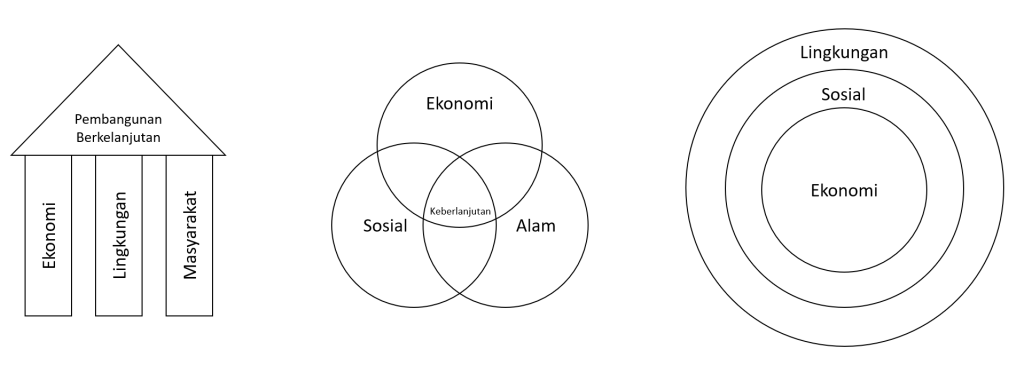

Poin perdebatan kedua ialah seputar kombinasi ideal antara tiga unsur dalam pembangunan berkelanjutan, yakni ekonomi, sosial dan lingkungan. Terdapat setidaknya tiga model yang berbeda untuk menggambarkan keterkaitan antarunsur tersebut. Model pertama dari pembangunan berkelanjutan melihat antara ekonomi, lingkungan, dan masyarakat sebagai sebuah pilar yang menopang sebuah bangunan dari pembangunan berkelanjutan. Model ini dikritik karena seolah menempatkan ketiganya secara terpisah dan tidak menghubungkan antara ketiganya. Model kedua melihat antara ekonomi, lingkungan dan sosial sebagai tiga hal yang terpisah, kemudian terdapat wilayah yang saling bertindihan sebagai titik temu yang “win-win-win”. Model ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai kompromi dari tiga bagian yang sebenarnya saling berbeda. Pada model terakhir, aktivitas ekonomi ditempatkan di dalam ruang lingkup sosial dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dan sosial semuanya berada dalam ketergantungan dengan lingkungan dan kegiatan ekonomi dan sosial yang merusak lingkungan pada akhirnya akan merusak aktivitas ekonomi dan sosial itu sendiri (Ekins, 2000; Elliott, 2012).

Sejauh Mana Pembangunan berkelanjutan?

Poin ketiga dalam perdebatan ini berkaitan dengan sejauh mana pemaknaan dan praktik kebijakan dari pembangunan berkelanjutan. Dalam pemetaan yang dilakukan oleh Hopwood, Mellor, dan O’Brien (2005) berdasarkan penguatan perhatian terhadap masalah sosial dan lingkungan, terdapat tiga golongan utama, yakni kalangan yang bertahan pada status quo, kalangan reformis, dan transformasionis.

Bagi kalangan yang bertahan pada status quo, persoalan ketimpangan dan lingkungan dilakukan secara minimal, atau bahkan tidak sama sekali. Sebagian besar di antaranya yang berhaluan ekonomi neoliberal, menghindari sebisa mungkin campur tangan pemerintah jika pembangunan berkelanjutan benar-benar ingin dilakukan. Pembangunan berkelanjutan dapat dicapai melalui kombinasi antara pelaku bisnis dan konsumen dalam mekanisme pasar, dengan memberikan informasi dan perhatian terhadap problem lingkungan dan sosial (Elkington & Burke, 1987 dalam Hopwood, Mellor, & O’Brien, 2005).

Di kutub yang berseberangan, terdapat kalangan transformasionis yang menginginkan adanya perubahan yang lebih radikal dalam menghadapi persoalan sosial dan lingkungan. Di sini, terdapat kalangan yang menerima dan menolak konsep pembangunan berkelanjutan. Bagi yang menerima, pembangunan berkelanjutan diperlukan dengan memberikan perhatian lebih pada masalah “berkelanjutan” ketimbang “pembangunan”. Sementara itu, bagi kalangan yang menolak, pembangunan berkelanjutan menginginkan pengutamaan sisi ekologis dan menduakan persoalan manusia dengan menghendaki adanya kehidupan yang tidak serakah terhadap alam (Hopwood, Mellor, & O’Brien, 2005).

Sementara itu, kalangan reformis melihat bahwa permasalahan lingkungan dan sosial akibat pembangunan yang ada saat ini sebagai sesuatu yang harus diperbaiki akan tetapi perbaikannya tidak bisa (atau tidak perlu) melalui perombakan secara fundamental (Hopwood, Mellor, & O’Brien, 2005). Mereka menyarankan adanya adaptasi untuk perbaikan lingkungan hidup melalui teknologi yang lebih ramah lingkungan. Di antara pihak yang menginginkan reformasi ini ada Komisi Brundtland dan Ekonomi Hijau. Di dalam Ekonomi Hijau, circular flow diagram dalam perekonomian diperluas tidak hanya berkutat pada aktivitas antara rumah tangga produsen dengan rumah tangga konsumen dalam pasar barang dan jasa dan pasar faktor produksi, melainkan juga memperhatikan efek samping dan konsekuensi dari aktivitas ekonomi tersebut pada kehidupan sosial dan lingkungan hidup (Hutchinson, Mellor, & Olsen, 2002; Cato, 2009).

Terkait dengan perdebatan pandangan ini juga, Baker (2006) mengajukan model “tangga keberlanjutan” sebagai sebuah cara untuk melihat berbagai opsi kebijakan yang diajukan secara lebih komprehensif. Tangga tersebut dimulai dari tahap pengaturan polusi, kemudian menjadi keberlanjutan yang terbatas yang masih berdasarkan pada filosofi antroposentrisme, lalu menjadi keberlanjutan yang lebih kuat, hingga nanti mencapai tahapan keberlanjutan yang ideal berdasarkan filosofi ekosentrisme.

Dari Tujuan Pembangunan Milenium ke Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tahun pertama dalam alaf kedua dari kalender Masehi ditandai dengan capaian baru dalam sejarah manusia, yakni untuk pertama kalinya diadakan kesepakatan antarnegara untuk mencapai tujuan bersama melalui Millennium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) yang efektif berjalan dari tahun 2000 hingga 2015. TPM ini memiliki delapan tujuan, yakni:

- Penghapusan kemiskinan dan kelaparan ekstrem,

- pencapaian pendidikan dasar universal,

- mempromosikan kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan,

- mengurangi kematian anak-anak,

- meningkatkan kesehatan ibu,

- melawan HIV/AIDS dan penyakit mematikan lainnya,

- menjamin keberlanjutan lingkungan, dan

- membangun kerja sama global untuk pembangunan (United Nations, 2000).

Kehadiran TPM sebagai sebuah agenda pembangunan internasional yang melibatkan seluruh negara anggota PBB mendapatkan apresiasi banyak pihak. Apresiasi terbesar diberikan kepada upaya TPM untuk memobilisasi perhatian pemerintah dan masyarakat secara global untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama (Sachs, 2012). Keberadaan TPM juga mendorong hadirnya dana bantuan dari negara maju terhadap negara berkembang dalam agenda pembangunan yang disepakati bersama. Pendanaan dari pemerintah maupun asistensi dari organisasi non-pemerintah dianggap membantu negara berkembang dalam mencapai target di dalam TPM (Freeny & Clarke, 2008).

Meskipun TPM mendapatkan sejumlah apresiasi dari sebagian pihak, kritik terhadap TPM juga hadir dari kalangan akademisi. Fehling, Nelson, dan Venkatapuram (2013) melihat adanya berbagai keterbatasan dalam TPM. Keterbatasan itu berupa keterbatasan dalam proses pembangunan TPM, keterbatasan dalam struktur TPM, keterbatasan dalam konten TPM, dan keterbatasan implementasi dan penegakan TPM. Langford (2013) mengkritisi standar pengukuran dari perkembangan implementasi TPM yang hanya berkutat pada hasil rata-rata saja, sembari mengabaikan kapasitas sebuah negara. Pengukuran juga hanya memperhatikan aspek fisik dari pembangunan, tanpa memperhatikan hasil pembangunan secara nyata bagi masyarakat. Radelet (2004) mengkritisi bahwa berbagai target dalam TPM sulit untuk dapat dicapai oleh sejumlah negara, karena adanya perbedaan kemampuan dari setiap negara untuk mengelola berbagai dana bantuan dari pendonor internasional. Easterly (2009) menilai bahwa keberadaan TPM justru kurang berkeadilan bagi negara-negara di Afrika, karena tidak mendapat perhatian yang signifikan. McArthur dan Rasmussen (2017) juga mencatat bahwa progres dari TPM merata di seluruh dunia, melainkan banyak terbantu oleh pembangunan yang melesat di China dan India, yang karenanya ketika dirata-ratakan dengan seluruh dunia, menjadi meningkat signifikan.

The Future We Want

Pada 20-22 Juni 2012, para pemimpin negara di dunia dan berbagai organisasi internasional serta lokal berkumpul di Rio de Jenairo, Brazil untuk menghadiri UN Conference on Sustainable Development. Selain untuk memperingati KTT Bumi 1992 yang juga diselenggarakan di Rio, pertemuan ini juga menghasilkan dokumen bertajuk “The Future We Want”. Dokumen ini berisikan kesepakatan para pemimpin negara-negara di dunia untuk mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan melalui kerangka agenda pembangunan bersama, Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai bagian dari Agenda 2030. Konferensi ini juga turut mengeluarkan dokumen pedoman kebijakan ekonomi hijau, mendirikan kerangka antar pemerintah di bawah Sidang Umum PBB untuk membantu pendanaan pembangunan berkelanjutan, menguatkan UN Environmental Programme (UNEP), dan mendirikan forum tingkat tinggi untuk pembangunan berkelanjutan (UNCSD, 2012).

Peluncuran agenda pembangunan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pihak pemerintahan, organisasi nonpemerintah, hingga kelompok bisnis. Perumusan agenda pembangunan ini juga diapresiasi oleh berbagai pihak karena telah memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat. Aspek partisipatif pada perumusan TPB ini menurut Bahagijo (2016) dapat terlihat setidaknya di empat indikator. Pertama, panitia perumus ahli yang dibentuk oleh PBB berisikan beberapa kepala negara dan ahli di bawah High Level Panel on Eminent Persons on the Post-2015 Developmental Agenda, yang mana Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, bersama dengan Presiden Liberia Ellean Johnson Sirleaf dan Perdana Menteri Inggris David Cameron, menjadi bagian dari panel tingkat tinggi tersebut. Kedua, penyelenggaraan diskusi publik di tiga tempat, London, Bali, dan Liberia, yang diikuti oleh diskusi serupa di 100 lebih kota di seluruh dunia. Ketiga, keberadaan survei myworld survey yang dapat diisi oleh masyarakat dari belahan bumi manapun. Keempat, Sekretariat Jenderal PBB membentuk panitia perumus yang terdiri dari tenaga ahli gabungan perwakilan pemerintahan, di dalam wadah Open Working Group on SDGs (OWG).

Keberadaan TPB juga memiliki perbedaan dengan agenda pembangunan sebelumnya. Fukuda-Parr (2016) mencatat, setidaknya terdapat tiga hal yang membedakan TPB dengan TPM. Pertama, dalam TPM, agenda pembangunan masih menonjolkan adanya agenda bantuan Utara-Selatan, yang menempatkan negara maju dari Utara sebagai pendonor dan negara berkembang di Selatan sebagai penerima donor. Akan tetapi, dalam TPB mekanisme yang berjalan justru bersifat lebih terbuka, yang mana baik negara maju maupun berkembang sama-sama memiliki peran dan kepentingan di dalam upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, agenda TPB tidak sekadar mengadvokasi pemberantasan kemiskinan seperti yang menjadi fokus TPM, melainkan berfokus pada upaya pembangunan berkelanjutan, yang mana pemberantasan kemiskinan menjadi salah satu dari berbagai tujuan yang hendak dicapai. Ketiga, proses pembentukan TPB lebih inklusif yang melibatkan aktor negara maupun aktor nonnegara. Hal ini berbeda dengan proses pembuatan TPM yang cenderung teknokratis karena memang disusun oleh para teknokrat perwakilan negara saja. Ketiga perbedaan ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam penyusunan agenda pembangunan internasional oleh PBB.

Dalam dokumen The Future We Want, dijelaskan bahwa TPB memiliki 17 target yang diiringi oleh 169 target dan 230 indikator keberhasilan. Ketujuh belas tujuan dalam TPB tersebut adalah (BPS, 2016):

- Menghapus kemiskinan

- Mengakhiri kelaparan

- Kesehatan yang baik dan kesejahteraan

- Pendidikan bermutu

- Kesetaraan gender

- Akses air bersih dan sanitasi

- Energi bersih dan terjangkau

- Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

- Infrastruktur, industri, dan inovasi

- Mengurangi ketimpangan

- Kota dan komunitas yang berkelanjutan

- Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab

- Penanganan perubahan iklim

- Menjaga ekosistem laut

- Menjaga ekosistem darat

- Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan masyarakat

- Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Adanya agenda pembangunan internasional yang cukup ekstensif ini memunculkan perhatian dari kalangan akademisi lintas disiplin. Mereka memberikan tanggapan terhadap agenda ini, yang disebut sebagai implementasi dari konsep Pembangunan Berkelanjutan yang telah berevolusi selama beberapa dekade.

[1] Lebih lanjut seputar “biodemokrasi” dapat dibaca pada edisi khusus Jurnal Zygon, Vol. 49, No. 4, (2014)

[2] Etika ekosentris merupakan pandangan etis yang memberikan penekanan pada lingkungan hidup, sebagai bentuk negasi dari antroposentris, yang menekankan pada manusia.

Leave a comment