Ketika berkuliah di Italia, kami pernah diminta untuk mendiskusikan topik yang “thought provoking” untuk kemudian dipresentasikan di kelas. Kami bekerja berkelompok, dengan anggota kelompok lain berasal dari Pakistan, Kazakhstan, dan Vietnam. Barangkali karena bosan dengan diskusi seputar ekonomi, politik, kebijakan publik, dan hal duniawi lainnya, teman kami yang berasal dari Pakistan mengajukan pertanyaan yang menarik, “bagaimana jika kita mendiskusikan tentang hidup setelah kematian?”

Dalam diskusi permulaan di dalam kelompok, saya menyaksikan dinamika yang menarik. Saya dan teman dari Pakistan yang juga Muslim, dengan mudah membayangkan hidup pasca-kematian. Akan tetapi, teman kami yang berasal dari Vietnam merasa kebingungan dengan konsep itu. Dia tidak pernah mendengar, terlebih lagi membayangkan, adanya hidup sesudah mati. Sementara, teman kami yang berasal dari Kazakhstan memilih untuk tidak mempercayainya meski dia memiliki bayangan akan adanya hidup pasca-kematian itu. Tidak mengherankan, ia tumbuh dalam asuhan pendidikan warisan Soviet, meski di Kazakhstan sendiri terdapat jejak warisan Islam di masa lampau yang dalam komunitas tertentu masih diajarkan dasar-dasar keislaman walau tidak sepenuhnya dipraktikkan.

Ini mengingatkan saya pada sebuah ungkapan, kita hanya bisa membayangkan sesuatu yang sudah kita ketahui sebelumnya. Kita tidak bisa berpikir di dalam ruang hampa. Seseorang yang hidupnya terisolasi di sebuah pulau di tengah samudera, tidak akan bisa membayangkan ada bangunan beton setinggi ratusan meter.

Pengetahuan itu bisa didapat melalui banyak hal, mulai dari observasi indrawi, pengajaran dari orang lain, penalaran secara logika, hatta jika memiliki iman, dapat bersumber dari khabar shadiq (informasi yang pasti kebenarannya karena berasal dari wahyu) berupa Al Quran dan Hadits. Artinya, proses berpikir manusia itu membutuhkan sebuah preseden.

***

Di lain waktu, saya berdiskusi dengan seorang kawan. “bagaimana kita bisa menjelaskan adanya kehidupan setelah kematian dengan logika murni?”, begitu kurang lebih pertanyaan yang kami diskusikan.

Saya pun bertanya kembali, “bagaimana kita membuat prediksi akan masa depan?”. Tentu, kita melihat ke masa lalu.

Sekilas, jawaban ini tampak counter-intuitive. Bagaimana bisa kita memandang masa depan dengan berkaca pada masa lalu?

Tapi ini hal yang ilmiah. Dalam sebuah seminar yang membahas topik forecasting, kami diajak untuk melacak jejak apa saja yang sudah dilakukan sampai masa ini lalu membuat skenario akan ke mana di masa depan. Kita menyebutnya sebagai preseden. Apa yang akan terjadi di masa depan tidak bisa dilepaskan dari masa kini. Apa yang saat ini terjadi pun tidak bisa dilepaskan dari masa lampau.

Preseden itu tidak sama dengan menganggap pola kejadian di masa depan akan sama dengan pola kejadian di masa lalu. Tetapi, kita melihat sequence dari satu kejadian ke kejadian yang lain. Entah dia bisa melanjutkan atau menegasikan yang sudah terjadi.

Ilmu statistika, misalnya, yang biasa digunakan untuk melihat kemungkinan kejadian di masa mendatang, melacak pola kejadian dari waktu ke waktu. Dari situ, kita bisa membuat kesimpulan bagaimana kemungkinan apakah akan terjadi keberlanjutan atau perubahan dari tren yang ada.

Dalam hidup sehari-hari, kita sebenarnya sudah terbiasa dengan cara berpikir seperti ini. Ketika melamar kerja, kita melampirkan CV yang berisi riwayat pendidikan, pekerjaan, dan prestasi. Calon pegawai yang memiliki riwayat yang baik, dapat diduga dengan kuat, akan melanjutkan riwayat itu di perusahaan yang baru. Ketika kita akan melamar calon suami/istri, kita juga akan melihat bagaimana sikapnya selama ini, sehingga kita bisa menduga nantinya akan seperti apa.

Walau demikian, kita tetap punya kemungkinan adanya pembalikan dari tren yang ada ketika ada masa-masa yang sulit. Di ilmu sosial dan politik kita biasa mengistilahkan critical conjuncture.

Kembali ke pertanyaan di awal, bagaimana kita menjelaskan kehidupan pasca-kematian dengan logika murni.

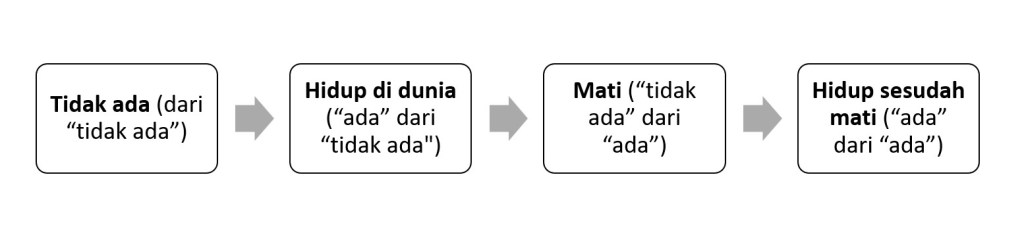

Asumsikan sebelum hidup di dunia ini, kita berawal dari ketiadaan. Dari tidak ada kemudian menjadi ada. Artinya, hidup di dunia saat ini tidak memiliki preseden sebelumnya. Jika hidup yang tidak punya presedennya saja mungkin, maka hidup sesudah kematian menjadi lebih mungkin terjadi karena sudah ada preseden di awal.

Tetapi bagaimana jika kemungkinan itu tidak terjadi?

Kemungkinan hidup setelah kematian itu dua: ada atau tiada. Sikap kita atas kehidupan setelah kematian juga ada dua: percaya atau nafi.

Kita lalu buat empat skenario.

Jika kita percaya lalu hidup sesudah kematian itu ada, maka bisa kita katakan hasilnya positif.

Jika kita percaya lalu hidup sesudah kematian itu tiada, maka bisa kita katakan hasilnya 0.

Jika kita nafi lalu hidup sesudah kematian itu tiada, maka bisa kita katakan hasilnya 0.

Jika kita nafi lalu hidup sesudah kematian itu ada, maka bisa kita katakan hasilnya negatif.

Ketika kita sudah punya empat skenario, maka kita bisa lakukan berpikir menggunakan rasio. Dalam statistik, data dibagi ke dalam empat kategori: (1) nominal, (2) ordinal, (3) interval, dan (4) rasio. Data rasio memiliki karakteristik berbeda dari data lainnya. Kita bisa mengategorisasikan data sekaligus membandingkan dan mengurutkan antar data. Pikiran rasional akan menuntun kita untuk mengambil hasil yang positif dan menghindari hasil negatif.

Percaya menjadi lebih rasional dibandingkan dengan nafi, karena kemungkinan terbaiknya adalah hasil positif sementara kemungkinan terburuknya adalah hasil 0. Di sisi lain, kemungkinan terbaik dari memilih nafi adalah 0 dan kemungkinan terburuknya adalah negatif.

***

Teringat saya di kemudian waktu dengan materi pengajian tafsir ayat ke-28 dari Surat Al Baqarah,

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

Bagaimana bisa kamu terus-menerus mengingkari keberadaan Allah, sementara kalian itu dahulunya mati (secara fisik “tidak ada”), kemudian Allah hidupkan kalian (menurut ulama ahli tafsir, tidak terbatas pada ditiupkan ruh, tetapi juga diberikan kadar rezeki, diberikan fitrah sebagai bekal hidup, dlsb.), kemudian Allah matikan kalian (dari hidup di dunia), kemudian Allah hidupkan kembali kalian (dibangkitkan dari alam kubur), kemudian hanya kepada Dialah engkau akan kembali (melalui hisab, pemberian balasan atas semua amal perbuatan, dan dimasukkan ke dalam surga atau neraka).

Ketika Allah hidupkan kita untuk pertama kali, proses itu dimulai bukan ketika kita lahir dari rahim ibu kita, melainkan ketika ditiupkan ruh ke dalam jasad. Ruh (jamak, arwah) itu secara hakikat sudah “hidup”, bahkan mereka telah melakukan persaksian yang agung (covenant) bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita, sehingga sebagai konsekuensinya, hanya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah.

Peristiwa ini memang tidak melekat dalam memori kita. Untuk itu, kita diberikan kabar akan peristiwa ini di ayat ke-172 dari surat Al A’raf,

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْۗ قَالُوْا بَلٰىۛ شَهِدْنَا ۛاَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَۙ

Di dalam ayat ini, Allah memberitahukan kepada kita bahwa dahulu kita telah diambil persaksian oleh Allah atas diri kita masing-masing (asyhadahum ‘alaa anfusihim). Dalam persaksian itu, Allah menanyakan (untuk mendapatkan konfirmasi), “Apakah Aku Tuhanmu?” (alastu birabbikum). Dan dalam persaksian itu, setiap dari kita pun menjawab, “benar, kami bersaksi” (qaaluu balaa syahidnaa).

Persaksian ini Allah kabarkan kepada kita untuk mengingatkan kita, sehingga ketika nanti di hari Kiamat kita ditanyakan kembali keimanan kita pada Allah, maka kita tidak bisa berkilah dengan mengatakan “kami lupa dengan persaksian ini”.

Persaksian Tauhid yang terjadi di pangkal awal kehidupan kita ini sejatinya menggambarkan kondisi fitrah (state of nature)individu kita sebagai manusia. Kita memiliki ikatan ruhani dengan Allah dalam sebuah perjanjian yang agung, sehingga dinamakan sebagai aqidah (‘aqd = ikatan yang kuat).

Di sepanjang hidup yang pertama (di dunia, saat ini) adalah tempat untuk pembuktian dari persaksian tersebut. Pembuktian itu dilakukan melalui penghambaan kita kepada Allah (li ya’buduun). Dalam penghambaan kepada Allah, kita tidak hanya diberi tugas untuk menyembahnya tanpa menyekutukan dengan sesuatu apapun, tetapi juga diamanahi tugas kekhalifahan yang bertujuan untuk memakmurkan bumi.

Semua proses ini, dari ditiupkan ruh, hidup di dunia, hingga nanti tiba ajal, berada dalam takdir yang Allah tetapkan. Konsekuensi dari penggunaan modal dalam sebuah usaha adalah disidangkannya laporan pertanggungjawaban ketika periodenya sudah berakhir (latusalunna yawmaidzin ‘anin na’iim).

Maka dari itu, kematian setelah hidup di dunia ini bukanlah akhir dari segalanya. Dia dinamakan sebagai alam barzakh karena dia menjadi pembatas antara ruang dan waktu dunia (hidup pertama hari ini) dengan akhirat (hidup kedua nanti). Selama di alam barzakh itu kita tinggal di kubur (sesuatu yang ditutupi) sembari menunggu waktu kebangkitan itu tiba.

Ketika nanti dibangkitkan dan kemudian dikembalikan kepada Allah, maka kita akan menempuh satu di antara dua jalan. Jalan pertama adalah jalan yang lapang, lancar, dan nyaman (shirat al mustaqiim). Tujuan akhirnya adalah surga dan kita akan hidup seterusnya di sana. Jalan kedua adalah jalan yang menyeramkan, berat, dan menggelisahkan. Tempat yang dituju adalah tungku api yang membara bernama neraka.

Orang yang memilih untuk percaya dengan akhirat, kemudian dia memanifestasikan kepercayaannya itu dengan beramal baik selama hidup di dunia, maka dia akan bergembira ketika memetik hasilnya di akhirat kelak. Sementara, orang yang enggan untuk percaya dengan kehidupan akhirat, sehingga dia tidak berbuat kebaikan selama hidup, atau kalaupun berbuat baik tidak diniatkan lillahi ta’ala, maka dia akan sengsara di neraka. Dan karena dia sudah berada di ujung akhir, maka sesal pun tiada guna. Rasa sesal ini sudah dikabarkan di surat Ghafir ayat ke-11,

قَالُوْا رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ

Dengan penuh penyesalan, orang-orang yang selama hidupnya di dunia mengingkari Allah itu pun berkata, “duhai Tuhan kami (yang baru mereka akui sesudah mereka mati karena ternyata hidup setelah kematian itu terbukti), Engkau telah mematikan kami dua kali (ketiadaan pertama dan kedua), dan Engkau telah menghidupkan kami dua kali juga (kehidupan pertama di dunia dan kehidupan kedua di akhirat), maka kami pun mengakui dosa-dosa kami (yang telah mengingkari Engkau dan janji Engkau akan kehidupan sesudah mati ini), maka adakah jalan keluar bagi kami (dari siksa neraka ini?)”

Ketika seseorang sudah diberi tahu bahwa nanti akan terjadi A, kemudian dia menafikan kejadian A, maka dia akan jauh lebih menyesal ketika kejadian A itu benar-benar terjadi dan dia tidak menyiapkan diri. Sementara, dia melihat orang-orang lain, yang bisa jadi di antara mereka adalah sahabat karibnya yang dulu dia olok-olok karena mempercayai kejadian A itu, memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi kejadian A sehingga dia bisa selamat. Sementara orang yang tidak percaya itu akhirnya akan celaka. Maka, sebagaimana digambarkan di ayat ke-10, mereka pun membenci diri mereka sendiri. Akan tetapi, Allah jauh lebih membenci mereka, karena sudah diberi berbagai pertanda, hidup pun diberi modal fitrah dan rezeki, masih juga mereka mengingkari seruan keimanan itu. Itulah penyesalan tertinggi dari seorang manusia.

***

Berbagai peristiwa kehidupan ini seharusnya membuat kita berpikir. Pikiran itu pun perlu kita arahkan untuk menadabburi ayat-ayat Allah, baik yang tertulis di dalam Al Quran, disampaikan oleh Nabi, ataupun melalui abstraksi terhadap alam semesta. Sebab sejatinya, alam ini adalah tanda yang akan menumbuhkan ilmu untuk menuju pada kesatuan Tauhid kepada Allah semata. Dan preseden itulah satu di antaranya.

Wallahu a’lam.

Leave a comment